診療科のご紹介

当科の扱う疾患は、肺がんなどの腫瘍、肺炎・結核・非結核性抗酸菌症・膿胸を始めとする呼吸器感染症、気管支喘息・過敏性肺炎・間質性肺炎等のアレルギー免疫疾患、肺気腫などによる慢性閉塞性肺疾患、睡眠時無呼吸症候群など広範囲に渡ります。いずれの疾患に対しましても、医学の進歩に即応した高いレベルの医療を施すよう常に努力しています。

咳、痰や呼吸困難等の症状があったり、呼吸器の検査で異常を指摘された等でご心配な方はぜひ当科を受診して下さい。紹介受診を基本としていますので、かかりつけ医や今までかかっている病院の紹介状をご持参下さい。

診療実績(のべ入院患者数)

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 腫瘍(肺がんなど) | 379 | 381 | 461 |

| 呼吸器感染症 | 138 | 212 | 253 |

| 間質性肺炎 | 101 | 108 | 115 |

| 気胸 | 41 | 47 | 52 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 22 | 35 | 46 |

| 慢性閉塞性肺疾患 | 19 | 28 | 43 |

| 気管支喘息 | 14 | 19 | 27 |

| その他 | 50 | 68 | 64 |

腫瘍(肺がんなど)

肺がん、悪性胸膜中皮腫、縦隔腫瘍などの診断と治療を行っています。呼吸器外科、放射線科、病理部と定期的に合同カンファレンスを行って診断や治療法について検討しています。痛みや呼吸困難などのがんによる症状に対しては、緩和ケア科と連携して対応しています。専門性の異なる科がチームを組んで、質の高い医療を提供できるようにしています。

肺がんの治療は大きく分けて、①手術、②放射線治療、③薬物療法(抗がん剤治療)の3つがあり、これらを単独または組み合わせて治療を行います。この20年で肺がんの薬物療法は大きく進歩しました。昔からある細胞障害性抗がん剤に加えて、特定の遺伝子変異を標的とした分子標的治療薬、がんを兵糧攻めにする血管新生阻害薬、がん免疫に作用する免疫チェックポイント阻害薬が臨床導入されています。これに伴って、がん細胞の遺伝子異常を調べる検査が重要となってきました。当院では遺伝子パネル検査という方法で複数の遺伝子異常を同時に調べるようにしています。治療薬の選択肢が増え、毎年のように診療ガイドラインが改定されるようになっていますが、常に最新の医療を提供できるように準備をしています。

呼吸器感染症

肺炎・結核・非結核性抗酸菌症・膿胸を始めとするあらゆる呼吸器感染症の診療を行っています。

間質性肺炎

間質性肺炎にはさまざまなタイプがあり、急に症状が進行するものもあれば、数年かけて少しずつ肺が悪くなってくるものもあります。

間質性肺炎の原因には以下(表)のようなものがありますが、その特定はとても難しく、いまだ間質性肺炎の半数以上が原因不明にとどまっているのが現状です。しかし原因によって使う薬が替わることがありますし、またアレルギーや薬剤による間質性肺炎であれば原因を除去することが重要になりますので、原因特定は非常に大事です。当院では、問診や身体診察をしっかり行い、さらに血液や胸部CTなどの検査やリウマチ膠原病科の先生との相談などを組み合わせ、できるかぎり正確な原因を特定するようにしています。原因特定や最適なお薬の選定のために、肺の組織検査が有用になる場合もあります。じゅうぶんな組織をとるために従来は手術が必要になることもありましたが、クライオ生検という方法を導入して、内視鏡での検査が可能になりました。

| (表)間質性肺炎の原因 |

|---|

|

気管支喘息・慢性閉塞性肺疾患

気管支喘息は、主にアレルギーが原因で気管支粘膜がむくんだりちぢんだりすることにより、息がしづらくなる病気です。吸入ステロイドなどを適切に使って、発作を起こさないように管理することが大事です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主に喫煙が原因で肺が破壊され気道が狭くなり、息切れや痰が出る病気です。「肺気腫」と呼ばれることもあります。こちらは気管支拡張作用をもつ吸入薬が治療の主体となります。

喘息とCOPDは区別や合併が問題になります。当院では、問診、胸部CT、肺機能検査、吸入改善試験、FeNOなどによりそれぞれの正確な評価を行うようにしています。難治性の気管支喘息患者さんには、近年開発された生物学的製剤と呼ばれるお薬を使った治療を行っています。どちらの病気も、患者さん自身がご自分の病気や治療について正しく理解して自己管理することが重要ですので、吸入指導や、生活指導にも力を入れております。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に呼吸が弱くなったり止まったりしてしまうことにより、深い睡眠がさまたげられ日中に眠気を生じる病気です。眠気だけではなく、「夜中にトイレで何度も目が覚める」といった症状の方もいます。また、睡眠中の低酸素や睡眠の分断は、高血圧やそのほかの心臓血管系の病気につながる可能性もあると言われています。

当院では睡眠時無呼吸症候群の専門外来を設置し、診断から治療までを行っています。診断のときは、眠っている間の呼吸状態を調べる検査をおこないます。自宅でできる検査もありますが、より精密に調べる場合には一晩入院していただき、ポリソムノグラフィー(PSG)という検査を行います。治療には、マウスピース治療やシーパップ(CPAP)療法などがあります。検査結果を踏まえて患者さんと相談し、最適な治療を選択できるようにしています。

治療を開始して安定した患者さんは、かかりつけの診療所に逆紹介して、そのあとの治療を継続するようにお願いしています。

西多摩吸入支援ネットワーク

西多摩地区保険薬局薬剤師の皆様

西多摩地区病医院医師の皆様

近年、COPDや喘息の治療は吸入療法が中心になっています。吸入療法は、正確な手技で確実に行わないとその効果が期待できないことから、コンプライアンスが低下しやすいといった問題があります。またデバイスの種類も多いため、指導に当たる医療者も戸惑うことがあります。

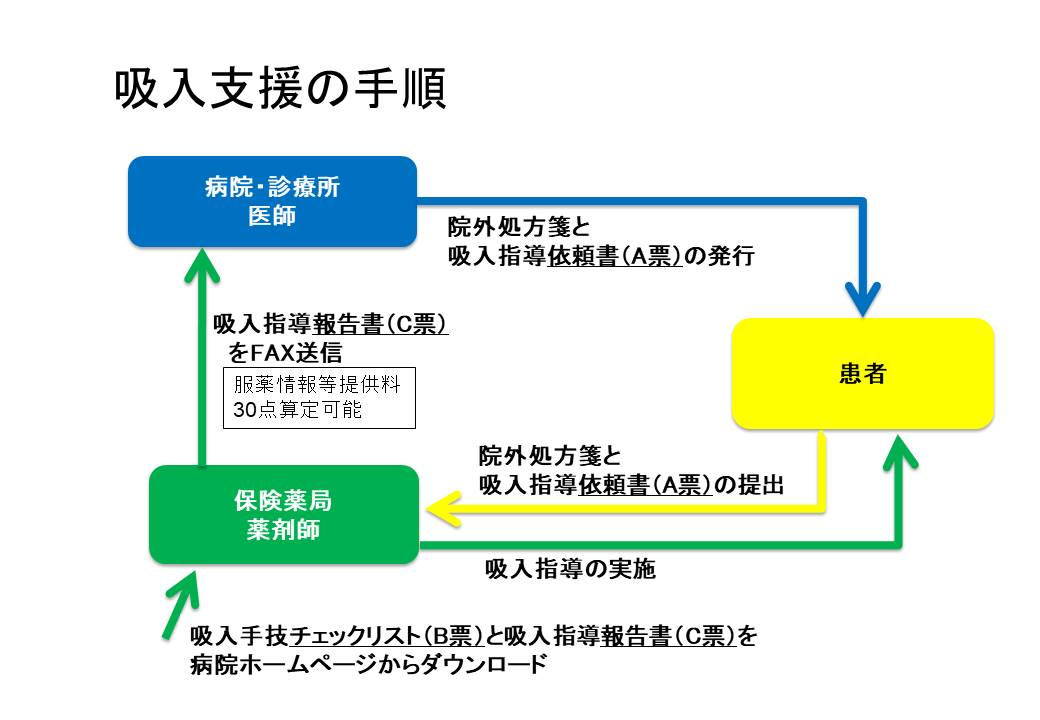

そのため、当院と西多摩地区の保険薬局の間で『西多摩吸入支援ネットワーク』を運営しています。当院と薬局で連携して吸入指導を行うことと、医療者側の指導技術向上のために、患者情報を共有・交換しています。具体的な吸入支援の手順は下記の通りです。『依頼書』『チェックリスト』『報告書』は本ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。

このシステムは、西多摩地区の病院・診療所でも広く使っていただきたいと考えていますので、ダウンロードしてご利用ください。

今後、より良い会にしていきたいと思いますので、ご意見ご要望がありましたら遠慮なくおっしゃってください。どうぞよろしくお願いいたします。

世話人

市立青梅総合医療センター薬剤部 松本雄介 井上和也

呼吸器内科 大場岳彦