診療科のご紹介

当医療センター乳腺外来では、日本乳癌学会乳腺専門医が常勤医として診療を担当しております

近年、日本全国の調査では、女性8人のうち1人が乳がんに罹患する時代と言われています。

一方で、日本全国47都道府県に、乳がん治療に邁進する乳がん専門医はわずかに1943人(2023年5月現在)のみ。このうちの貴重な1人が、これからの青梅・西多摩地区の乳がん診療を、その双肩に担うべく常勤医として着任し、乳腺専門外来を担当しております。もちろん病棟も担当しております。

乳がんについての高度先進的な知識と技術がひしめく環境の中で修業を積んできた医師ですので、検診・精密検査・手術・薬剤治療など安心して診療を受けていただけます。

女性医師ですので、心理的にも抵抗感なく受診いただけるのではないでしょうか?

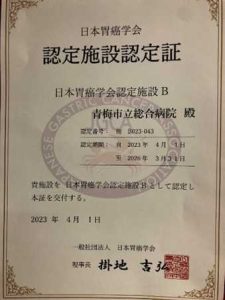

令和5年4月1日より日本胃癌学会認定施設(B)に認定されました

当医療センターは令和5年4月1日、日本胃癌学会により(簡単に申しますと)“胃がん治療の得意な病院”と認定されました。今後、胃がん治療は「内視鏡診断・治療、外科手術、病理学的診断、化学療法・免疫療法、放射線治療」に十分な体制が整った、経験・実績のある施設への集約が望ましいとの考えに基づく認定制度です。当医療センターはその胃がん専門施設として認定されました。

この認定には認定資格AおよびBと2つの区分があり、当医療センターは認定資格Bです。認定資格Aには、大学病院・がんセンターレベルの各科治療担当医のマンパワーや学術的貢献等、より多くの要件があり、当医療センターのような一般病院が取得するには、ややハードルが高いと言えます。しかしながら、胃がん手術および内視鏡治療件数、日本内視鏡外科学会技術認定医の常勤など治療実績については認定資格Aの要件を十分に満たしています。さらに、認定資格A施設でも行われていない「胃がんに対する腹腔内化学療法」を実施するなど、胃がん治療の経験・実績については遜色ないものと自負しております。

やがてオープンとなる新病院ではロボット(ダヴィンチ)支援下手術を早々に開始予定であり、この西多摩地域の胃がん治療に大きく貢献できるよう一層精進してまいります。

日本胃癌学会施設認定制度の趣旨(日本胃癌学会ホームページから抜粋)

- 近年、医療の急速な進歩により、胃癌診療は、多様化、複雑化している。(例えば、内視鏡治療の適応拡大、ロボット手術などの低侵襲手術の普及、免疫治療などの薬物療法の専門化など。)

- 胃癌診療は、消化器外科医・内視鏡医・腫瘍内科医・病理医など複数の診療科が関与し診断・治療を進めていくことが求められる。

- 一方、ピロリ菌感染率の急速な低下により、今後我が国における胃癌罹患率の低下が予想され、胃癌診療レベルを維持するためには、一定の施設集約化が必要と考えられる

- 我が国で多数を占める胃癌患者に安心して胃癌診療を受けることのできる情報を提供する。

- 多様化、専門化する胃癌診療に対応すべく学会員の知識技術の向上に貢献する。

- 適切な胃癌診療を提供できる施設を認定することにより、我が国における胃癌診療の維持向上に貢献する。

腹腔鏡手術で胃がんや大腸がんを治療する

「腹腔鏡手術」という言葉を聞かれたことがおありかと思います。最近のお腹の外科手術についての新聞、雑誌、インターネット記事をご覧になり、多くの方々がご存知かもしれません。従来の大きくお腹を切り開く「開腹手術」に比べ、お腹に数か所の穴を開けて施す「腹腔鏡手術」は、整容性(傷が小さい・きれい)に優れ、術後の回復もより早いことから、現在多くの施設で施行されており、もはや標準的な手術方法となりつつあります。

この手術方法の歴史は、

1980年:世界初の腹腔鏡下虫垂切除術 (Dr. Semm、独)

1986年:世界初の腹腔鏡下胆嚢摘出術(Dr. Mouret、仏)

1991年:世界初の腹腔鏡下大腸切除術(Dr. Jacobs、米)

1992年:世界初の腹腔鏡下肝臓切除術、と世界初が続き、

本邦では、

1990年:腹腔鏡下胆嚢摘出術が導入され、以降、

1991年:腹腔鏡下胃切除

1993年:腹腔鏡下大腸切除

1994年:腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術

1995年:適応は益々拡大され、胃潰瘍穿孔性腹膜炎、小腸切除術、腸管癒着剥離術など

外科医が大きく切り開かれたお腹に手を入れて胃や腸を握りしめて操作するのではなく、お腹に小さく開けた穴(径5mm~12mm程度)からお腹の中に棒状の手術道具だけを滑り込ませて、二酸化炭素ガスでブクゥ~とお腹を膨らませた(気腹)、東京ドームならぬ「お腹ドーム」の中で手術操作を繰り広げる時代になってきたわけです。腹腔鏡手術は「外科手術400年余の歴史の中で最も大きな革新」と言われています。

開腹手術と腹腔鏡手術について

従来の開腹手術と腹腔鏡手術について、少しお話を。

まず、皮膚の切開=傷口の大きさを図にしました。開腹手術では切開の大きさは20~30cmですが、腹腔鏡手術では切開というよりも穴を開けるイメージでしょうか。通常、おへそに12mmの切開を入れ、ここに外科医の「目」あるいは「カメラ」となる「腹腔鏡」が入ります。傷は腹腔鏡手術の方がはるかに小さそうですね。

以上、当科で行っている手術について、少しお話させていただきました。

この腹腔鏡手術は、もはや早期がんに対しては全国的に標準的手術方法となっています。さらに「進行がんに対してもこの腹腔鏡手術を施行しても良いのか?どうか」が検証されつつあります。

さらには「外科医が操作し、ロボットが手術をする」というロボット支援下手術が導入され、実績が積まれつつあります。ロボットと申しましても、「鉄腕アトム」や「マジンガーZ」の類のロボットではなく、例えば「ダヴィンチ」や「hinotori(国産)」と命名された手術用ロボットです。当医療センターでも新病院オープンを機に「ダヴィンチ」を導入、ロボット支援下手術を開始予定です。

当科での腹腔鏡手術と開腹手術の件数の推移

過去3年間の当科での腹腔鏡手術と開腹手術の件数の推移をご覧下さい。例として、主要な4種類の手術について見てみましょう。

ご存知のように、2020年には当科は新型コロナウイルス蔓延の煽りを受けて、入院・手術の停止や制限を余儀なくされた時期が3か月以上あり、(胃がん手術を除いて)手術件数は大幅に減少しました。その中でも、腹腔鏡手術の割合は増加、あるいは一定の件数を維持しております。